目次ページ 前ページ 次ページ

8. 作文希望と教育指導

8.2 日本語文法を見直して作文する

8.2.8 「候文」

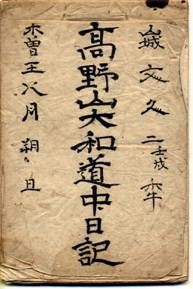

図8.1 紀行文日記の表紙

この道中日記は、筆者の祖父(島田保作)の残した資料の中にあったものです。作者の署名は最後にあって、斎藤昌顕?と読めますが、祖父との関係は不明です。京都・大阪・高野山を巡り、中山道を取って、日光、宇都宮、鹿沼に寄った記述があります。明治維新(1868)の前ですので、まだ鉄道が無い時代の観光記録の日記です。句読点がありませんが、候が区切り記号のように使われています。江戸末期、庶民の旅行は比較的自由であったようです。松尾芭蕉の「奥の細道」(1702)は紀行文学です。庶民レベルでは旅行記を書き残す習慣が普通にあったようです。十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」は1802年に始まり、大当たりをしました。その続編さらには、真似した作品が多く出版されました。祖父の残した旅行記は二つあって、明治18年の北海道旅行、明治28年の関西旅行です。ここに紹介した日記が刺激になったので、祖父の資料に含まれていたようです。

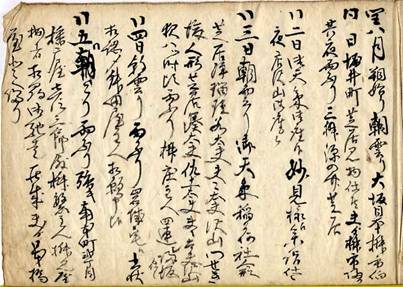

この道中日記は、筆者の祖父(島田保作)の残した資料の中にあったものです。作者の署名は最後にあって、斎藤昌顕?と読めますが、祖父との関係は不明です。京都・大阪・高野山を巡り、中山道を取って、日光、宇都宮、鹿沼に寄った記述があります。明治維新(1868)の前ですので、まだ鉄道が無い時代の観光記録の日記です。句読点がありませんが、候が区切り記号のように使われています。江戸末期、庶民の旅行は比較的自由であったようです。松尾芭蕉の「奥の細道」(1702)は紀行文学です。庶民レベルでは旅行記を書き残す習慣が普通にあったようです。十返舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」は1802年に始まり、大当たりをしました。その続編さらには、真似した作品が多く出版されました。祖父の残した旅行記は二つあって、明治18年の北海道旅行、明治28年の関西旅行です。ここに紹介した日記が刺激になったので、祖父の資料に含まれていたようです。図8.2 日記原文の草書体(半紙半分の寸法13.5cm×20cm)

図8.3 上の原文(図8.2)をワープロで書き直したもの