目次ページ 前ページ 次ページ

3. 原稿から印刷までの苦闘

3.5 テキストエディタとワープロ

3.5.1 ラインエディタの開発に始まる

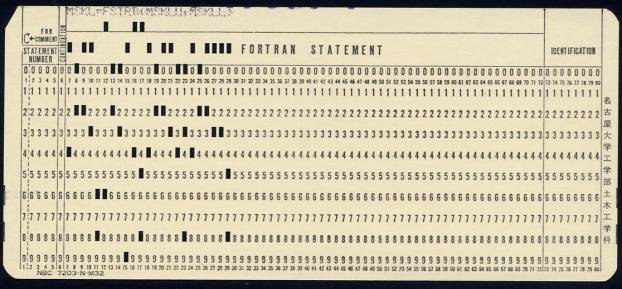

(寸法は18.7cm×8.3cm)

コンピュータで処理させる文字データを準備するとき、昔は紙テープまたは紙カードに穴空けをする、コンピュータとは独立したパンチ装置を使いました。文字種としては、テレタイプで利用している英字・数字・記号です。テレタイプは、電報の送受信を目的としましたので、紙テープの鑽孔機とリーダが付いていました。一行分、文字並び80文字を一枚のカードに記録する方式は、紙テープよりも扱いやすく、データの並べ変えが自由にできることと、ミスパンチしたカードの取り替えが容易でした(図3.3)。カードの集合を束ねて、或るまとまりのあるデータ集合にするとき、この全体を俗称でCard Deckと言いました。カードにパンチする目的だけの専用の装置が使われました。ただし、カードでは、英字は大文字だけを使いました。作業内容は実質的には英文のタイピングです。この単純作業専門に多くのキーパンチャーが働きました。職業病として腱鞘炎が問題になりました。しかし、大量の紙資源を消費しますので、このカード媒体に代えて、何度も読み書きのできるフロッピーディスクの利用に変わりました。データ入力に使うソフトウエアをラインエディタ(line editor)と言ったのは、カード一行分単位で原稿作成をする作業を引き継いだからです。原理的には文字単位の入力です。文字の確認には、マイクロコンピュータ制御のキャラクタディスプレイをモニタに使いました。ソフトウエアの名称を英語でエディタと使い、日本語で編集者の意味ですが、印刷を考えた編集機能はありません。原稿をファイルに保存することが主な目的です。印刷物を得るのは、プリンタ任せです。