目次ページ 前ページ 次ページ

1. 日本も開発途上国であった

1.3 横書き文書の衝撃

1.3.4 数学関数は数表を必要とした

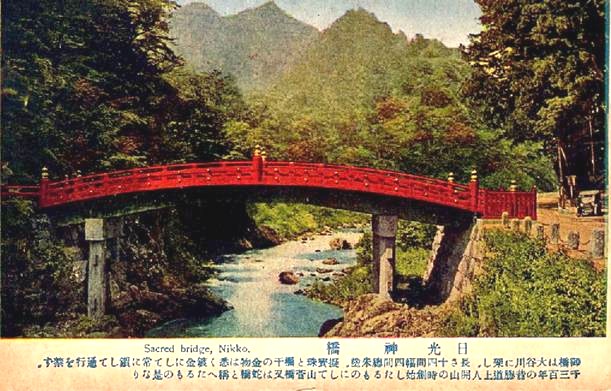

[解説] 明治後期から大正、昭和のはじめにかけて、各地の名所旧跡などを絵葉書で紹介することが一種の流行でした。これらは、その場所、その年代での歴史を記録した文書としての価値があります。とりわけ、戦前の都市景観の絵葉書は貴重な記録です。例図に示した日光の神橋を題材とした絵葉書は何種類も発行されています。ここで紹介したものは戦前のものです。注目したいのは、説明文が右横書きになっていることです。また、文体も漢文訓読法です。文字並びを右から書く横書きは、漢字の縦書きの特殊な応用であって、一文字一列で並べた形式です。この書き方は、記念碑の表題、四文字の漢詩熟語の表額、商店の横書き看板などに普通に見られました。戦後に発行された絵葉書の説明文は、左からの横書きになっています。なお、江戸末期の浮世絵を絵葉書にしたものは、外国人向けに書店で販売されています。もともと浮世絵は、手軽なお土産として利用されていましたので、絵ハガキの前身の性格があると考えることができます。