目次ページ 前ページ 次ページ

1. 日本も開発途上国であった

1.3 横書き文書の衝撃

1.3.2 満と数えの使い分け

数学史では、ゼロの発見を一つの重要な節目としています。漢字の「零」を当てるのは、明治以降に決めた習慣です(コラム3を参照して下さい)。ゼロを使わない言い方は、例えば年令を言う時に「数え」を使うことがそうです。幼児の年令を「零歳5カ月」のように言う習慣は、敗戦後からです。また、日本では2階以上の建物で、階数の数え方は、1階から始めます。アメリカもそうです。ところが、ヨーロッパ、特にフランスでは、日本の習慣で言う1階に、数字の0を当て、2階から上を1、2、3…と数えます。この数え方の違いは、第1.2.4項で説明した実用主義と権威主義との応用例でもあります。負の数を使う表記も、日常の習慣には無いのです。物の寸法を言うとき、常に正の数で言い、マイナスの寸法表記を使いません。数学座標を使うとマイナスの座標値も言いますが、これを使うのは学問的な場合です。温度を言うとき、現在では華氏表示を殆んど見ません。実は、この温度数字は、マイナスの数値も、また小数表示がないような工夫を考えて決めたものです。アメリカでは実用単位として、現在でも使っています。

数学史では、ゼロの発見を一つの重要な節目としています。漢字の「零」を当てるのは、明治以降に決めた習慣です(コラム3を参照して下さい)。ゼロを使わない言い方は、例えば年令を言う時に「数え」を使うことがそうです。幼児の年令を「零歳5カ月」のように言う習慣は、敗戦後からです。また、日本では2階以上の建物で、階数の数え方は、1階から始めます。アメリカもそうです。ところが、ヨーロッパ、特にフランスでは、日本の習慣で言う1階に、数字の0を当て、2階から上を1、2、3…と数えます。この数え方の違いは、第1.2.4項で説明した実用主義と権威主義との応用例でもあります。負の数を使う表記も、日常の習慣には無いのです。物の寸法を言うとき、常に正の数で言い、マイナスの寸法表記を使いません。数学座標を使うとマイナスの座標値も言いますが、これを使うのは学問的な場合です。温度を言うとき、現在では華氏表示を殆んど見ません。実は、この温度数字は、マイナスの数値も、また小数表示がないような工夫を考えて決めたものです。アメリカでは実用単位として、現在でも使っています。 [図の解説]

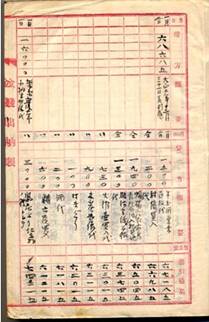

[図の解説]・コラム3:筆者の祖父は銀行業をしていました。大正4年の金銭出納帳は、縦書きですが、漢数字の0を使って拾・百・千・万の単位表記を使っていないことに注目して下さい。

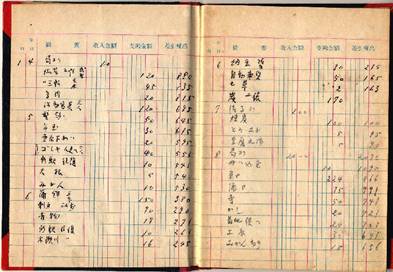

・コラム4:祖父の長男、小生の伯父の妻、つまり伯母、が残した家計簿です。アラビア数字(算用数字)を使い、横書きです。この時代、女性として相当の教養がなければ、横書きの家計簿を記録することはしませんでした。