目次ページ 前ページ 次ページ

1. 日本も開発途上国であった

1.2 工業製図法の衝撃

1.2.5 製図法の標準化は難産であった

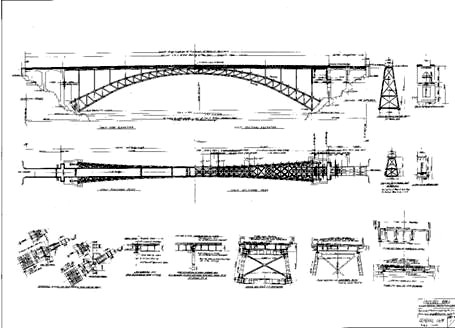

明治政府が進めた近代化の象徴的な技術が、鉄道の建設でした。日本全土に鉄道網を完成させるには、国策として標準化が必要でした。レールの軌間を狭軌にしたのも一つの例です。重量の大きな蒸気機関車を安全に渡す構造は、鉄道橋に限らず、道路橋でも採用され、地域の近代化のシンボルマークになりました。鉄道を始め、多くの工業技術は、主にアメリカに学びましたので、製図法の国家規格であるJISの投影法も、第三角法を採用しました。この方法は、対象物の外形の投影図で、平面図・正面図・側面図の図の配置が、これを紙箱と置き換えた場合の展開図の位置関係と同じですので、分かり易いのです。

明治政府が進めた近代化の象徴的な技術が、鉄道の建設でした。日本全土に鉄道網を完成させるには、国策として標準化が必要でした。レールの軌間を狭軌にしたのも一つの例です。重量の大きな蒸気機関車を安全に渡す構造は、鉄道橋に限らず、道路橋でも採用され、地域の近代化のシンボルマークになりました。鉄道を始め、多くの工業技術は、主にアメリカに学びましたので、製図法の国家規格であるJISの投影法も、第三角法を採用しました。この方法は、対象物の外形の投影図で、平面図・正面図・側面図の図の配置が、これを紙箱と置き換えた場合の展開図の位置関係と同じですので、分かり易いのです。