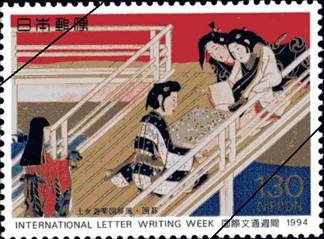

図1.2 典型的な斜投影図で描かれた大和絵

絵や図に描いて情報伝達に使うと、文字による方法よりも具体的に理解できます。幾何学は、図形そのものの性質を研究する、紀元前まで遡る、歴史の古い学問です。工業製図に応用する作図技法を研究する学問は画法幾何学(descriptive geometry)と言い、モンジュ (Gaspard Monge、1746-1818)に始まるとされます。近代文明史的に見れば、ほんの少し前です。立体的な構造物を平面的な図に表すときは、投影法を使います。大和絵は、投影原理から言うと、カバリエ投影です(図−1.2)。縦・横・奥行きの長さの比が(1:1:1)で、奥行きは約45度の斜投影です。透視図法は、図学用語では中心投影、絵画用語では遠近法、英語起源ではパースと呼ばれます。これは、江戸末期の浮世絵の風景画に意識的に応用されるようになりました。しかし、図学理論に忠実に作図することは、手作業技術としては難しかったのでした。コンピュータグラフィックの大衆化が、この理論上の困難さを解決してしまいました。ただし絵心のある人の手(技能)は依然として必要です。 絵や図に描いて情報伝達に使うと、文字による方法よりも具体的に理解できます。幾何学は、図形そのものの性質を研究する、紀元前まで遡る、歴史の古い学問です。工業製図に応用する作図技法を研究する学問は画法幾何学(descriptive geometry)と言い、モンジュ (Gaspard Monge、1746-1818)に始まるとされます。近代文明史的に見れば、ほんの少し前です。立体的な構造物を平面的な図に表すときは、投影法を使います。大和絵は、投影原理から言うと、カバリエ投影です(図−1.2)。縦・横・奥行きの長さの比が(1:1:1)で、奥行きは約45度の斜投影です。透視図法は、図学用語では中心投影、絵画用語では遠近法、英語起源ではパースと呼ばれます。これは、江戸末期の浮世絵の風景画に意識的に応用されるようになりました。しかし、図学理論に忠実に作図することは、手作業技術としては難しかったのでした。コンピュータグラフィックの大衆化が、この理論上の困難さを解決してしまいました。ただし絵心のある人の手(技能)は依然として必要です。 |

コラム2:少し怪しい透視図

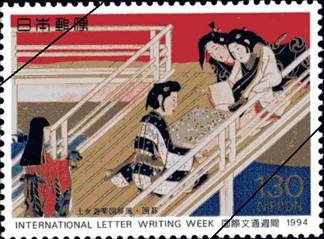

この図は、歌川豊国〈1769 - 1825〉画の伊勢音頭古市踊りの図です。欧米の透視図法を真似て、原理的には中心投影法で描いてあります。しかし、良く見ると間違っている、または透視図の原理に合っていない個所があります。最も眼につく誤りは画面下側の通路です。その板張りは、斜投影になっています。欧米の透視図の場合には、視点と対象景観との間に透視投影面をおいて、そこでの画像座標値をもとにキャンバスに座標系を描き、それを下書きにして透視図を完成させます。日本の浮世絵画家は、この用器画的な手法については経験がありませんでした。

この図は、歌川豊国〈1769 - 1825〉画の伊勢音頭古市踊りの図です。欧米の透視図法を真似て、原理的には中心投影法で描いてあります。しかし、良く見ると間違っている、または透視図の原理に合っていない個所があります。最も眼につく誤りは画面下側の通路です。その板張りは、斜投影になっています。欧米の透視図の場合には、視点と対象景観との間に透視投影面をおいて、そこでの画像座標値をもとにキャンバスに座標系を描き、それを下書きにして透視図を完成させます。日本の浮世絵画家は、この用器画的な手法については経験がありませんでした。 |

絵や図に描いて情報伝達に使うと、文字による方法よりも具体的に理解できます。幾何学は、図形そのものの性質を研究する、紀元前まで遡る、歴史の古い学問です。工業製図に応用する作図技法を研究する学問は画法幾何学(descriptive geometry)と言い、モンジュ (Gaspard Monge、1746-1818)に始まるとされます。近代文明史的に見れば、ほんの少し前です。立体的な構造物を平面的な図に表すときは、投影法を使います。大和絵は、投影原理から言うと、カバリエ投影です(図−1.2)。縦・横・奥行きの長さの比が(1:1:1)で、奥行きは約45度の斜投影です。透視図法は、図学用語では中心投影、絵画用語では遠近法、英語起源ではパースと呼ばれます。これは、江戸末期の浮世絵の風景画に意識的に応用されるようになりました。しかし、図学理論に忠実に作図することは、手作業技術としては難しかったのでした。コンピュータグラフィックの大衆化が、この理論上の困難さを解決してしまいました。ただし絵心のある人の手(技能)は依然として必要です。

絵や図に描いて情報伝達に使うと、文字による方法よりも具体的に理解できます。幾何学は、図形そのものの性質を研究する、紀元前まで遡る、歴史の古い学問です。工業製図に応用する作図技法を研究する学問は画法幾何学(descriptive geometry)と言い、モンジュ (Gaspard Monge、1746-1818)に始まるとされます。近代文明史的に見れば、ほんの少し前です。立体的な構造物を平面的な図に表すときは、投影法を使います。大和絵は、投影原理から言うと、カバリエ投影です(図−1.2)。縦・横・奥行きの長さの比が(1:1:1)で、奥行きは約45度の斜投影です。透視図法は、図学用語では中心投影、絵画用語では遠近法、英語起源ではパースと呼ばれます。これは、江戸末期の浮世絵の風景画に意識的に応用されるようになりました。しかし、図学理論に忠実に作図することは、手作業技術としては難しかったのでした。コンピュータグラフィックの大衆化が、この理論上の困難さを解決してしまいました。ただし絵心のある人の手(技能)は依然として必要です。 この図は、歌川豊国〈1769 - 1825〉画の伊勢音頭古市踊りの図です。欧米の透視図法を真似て、原理的には中心投影法で描いてあります。しかし、良く見ると間違っている、または透視図の原理に合っていない個所があります。最も眼につく誤りは画面下側の通路です。その板張りは、斜投影になっています。欧米の透視図の場合には、視点と対象景観との間に透視投影面をおいて、そこでの画像座標値をもとにキャンバスに座標系を描き、それを下書きにして透視図を完成させます。日本の浮世絵画家は、この用器画的な手法については経験がありませんでした。

この図は、歌川豊国〈1769 - 1825〉画の伊勢音頭古市踊りの図です。欧米の透視図法を真似て、原理的には中心投影法で描いてあります。しかし、良く見ると間違っている、または透視図の原理に合っていない個所があります。最も眼につく誤りは画面下側の通路です。その板張りは、斜投影になっています。欧米の透視図の場合には、視点と対象景観との間に透視投影面をおいて、そこでの画像座標値をもとにキャンバスに座標系を描き、それを下書きにして透視図を完成させます。日本の浮世絵画家は、この用器画的な手法については経験がありませんでした。