目次ページ トップページ 次ページ

0. はじめに

0.0 筆者のコメント

公文書として残す技術書類は、手書きの書類から部分的に活版印刷に編集し直しますので、手書きの書類が持つ独特の個性は失われます。また、かなりの重要文書も手書きであることのため、廃棄されてきました。橋梁に関する設計図面と計算書は、管理の目的のために保存が必要です。その作業は、ある程度の手を入れる後始末的な性格がありますので、役所側は積極的に取り組みません。従来、橋梁製作会社が自社の技術財産として保存してある資料に依存していました。しかし、必ずしも充分な制度上の対策は取られてきませんでした。また、不況などで会社自体が消滅することもあって、そこでの技術的な財産も消滅することが起こっています。手書きの図面や計算書の全体は、それを扱った担当者が私物として保存してあると、運よく後世に残ります。詳細な図面が残っていなくても、簡単な設計一般図は保存されます。実物に当たれば、ある程度の詳細図を再現できます。しかし、設計計算書が残されることは稀ですので、その当時、どのように計算していたかが分からなくなっています。コンピュータを利用して設計を進めることが普通になると共に、手のかかる図面や計算書の作成を手作業で行わなくても、実用的な書類の作成ができる時代になりました。とこらが、その開発技術をブラックボックス化して囲い込むと、かえって技術移転の空洞化につながります。幾らか時代遅れのように見えますが、コンピュータが利用できなかった時代の計算書のまとめ方を、若い人に理解してもらう場が必要です。筆者の年代は、敗戦後の1950年代から情報化時代までの約60年間を通して経験してきました。したがって、その間の実践的な知見を教育用資料として残すことが義務であると思っています。

筆者は、1963年から1990年まで名古屋大学で、其の後7年間を埼玉大学でお世話になりました。その間の大学での居心地は、必ずしも良いものではありませんでした。1960年代以降は、大学紛争のため、研究と教育の環境はみじめな有様でした。そもそも工学部は、産業界との交流で研究テーマを模索することが大切です。ところが、理想に走る若手の教官が主導する合議の場は、産学共同を罪悪視しました。筆者は、橋梁工学を専門として掲げながら、実物の橋梁と接する場を失ったのは寂しい限りでした。それに代えるため、若い学生に実務の知識を教える教育術の研究に多くの時間を投入することができました。私的に、自費で編集した多くの講義テキストも作りました。学部学生には卒業論文、修士以上の学生には学会での論文発表を指導することは、年中行事です。これらの教育用著作は、学術論文ではないこともあって、土木学会に投稿しても、あまり採択されませんでした。これらの著作は、インターネット時代を迎え、自己発信をすることができるようになりました。実は、コンピュータの利用が普及したため、本来は常識として弁えておく技術伝承の環境が抜けるようになり、知識の空洞化が目立つようになっています。参考にしたい実物文書を見る機会が少なくなりました。この穴を埋めるには、少し時代遅れのように見えても、古い時代の技術文書や図面を見て、そこにあるノウハウが理解できるように解説することにあると思うようになりました。少し遠回りのようですが、第1章は、明治維新以降、われわれの先達が近代化にどのように取り組んできたかの、学びの技術史的な解説から連載を始めます。

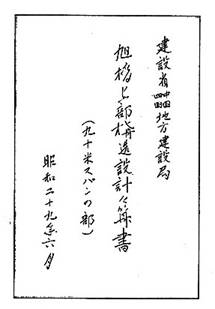

1959年に電子複写機のゼロックスが開発されるまで、橋梁の設計計算書や図面は、青写真での複写を考えて、トレーシング用紙に鉛筆書きでまとめていました。計算書はA4版(210 x 297 mm)の用紙を縦位置して横書きです。しかし、表紙だけは縦書き、さらに、計算書全体は上を綴じて、言わば大福帳をめくるような使い方をしました。

1959年に電子複写機のゼロックスが開発されるまで、橋梁の設計計算書や図面は、青写真での複写を考えて、トレーシング用紙に鉛筆書きでまとめていました。計算書はA4版(210 x 297 mm)の用紙を縦位置して横書きです。しかし、表紙だけは縦書き、さらに、計算書全体は上を綴じて、言わば大福帳をめくるような使い方をしました。