目次ページ 前ページ 次ページ

10. 衝撃・振動・疲労

10.1 応力の動的な増加

10.1.1 振動すると静的な力よりも大きな力になる

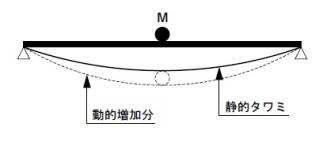

梁を考えて、最も単純化した動的な荷重の載せ方は、例えば、錘の重量が伝わらず、梁に接するように支えておいて、これを離すときです(図10.1)。弾性的な梁であれば、静的に荷重を載せたときの撓みの2倍まで変形し、振動を始めます。最大応力度の方も2倍になります。自重による応力度を考えなければ、許容応力度を降伏点の1/2以下にしなければなりません。すこし離して、或る高さから錘を落下させると、最大応力度は2倍を超えます。これが衝撃分です。

梁を考えて、最も単純化した動的な荷重の載せ方は、例えば、錘の重量が伝わらず、梁に接するように支えておいて、これを離すときです(図10.1)。弾性的な梁であれば、静的に荷重を載せたときの撓みの2倍まで変形し、振動を始めます。最大応力度の方も2倍になります。自重による応力度を考えなければ、許容応力度を降伏点の1/2以下にしなければなりません。すこし離して、或る高さから錘を落下させると、最大応力度は2倍を超えます。これが衝撃分です。橋梁の設計では、自動車などの活荷重による動的な応力増加は、落下距離の短い衝突現象で起こります。その増加分を見積るとき、衝撃係数分の追加重量が作用するとして計算します。衝撃係数の大きさは、主に実際の橋梁での実測を参考にした、経験式を使います。橋梁設計は、構造系によって撓みを支間長の1/600〜1/1000以下にするように制限しています。撓みが小さいと、衝撃による応力の増加分が相対的に大きくなりますので、衝撃率は、支間が大きいと小さくなるように決めています。梁が自重だけを支えている場合も、梁が振動すれば追加分の応力が発生します。このことを考えると、死荷重応力度についても拡大率を考えるべきです。しかし、明示的なものは地震時の設計震度です。実際の構造物での振動の表れ方は良く分かりませんので、死荷重・活荷重を含めた全体を考えて、許容安全率を決めなければならない不確定さが伴います。この中に、後で説明する疲労も考えるようになりました。