目次ページ, 前ページ, 次ページ

14. アーチ橋の計算

14.2 アーチ橋の各部の名称

14.2.2 アーチの寸法を表す言い方

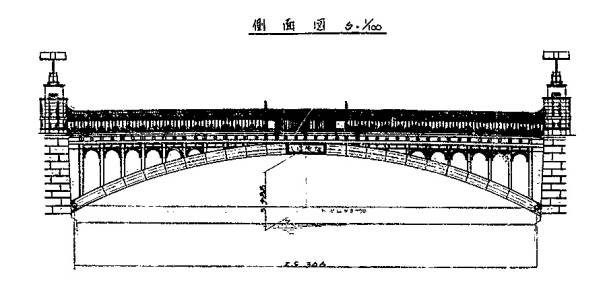

橋梁工学では、アーチリブの形状は、リブの重心軸線の描く形で扱い、支間(span)は、力学的な計算に使う支点間の長さです。石造アーチ、鉄筋コンクリートアーチでは、通路を確保する実質的な差し渡し、つまり、一またぎの内側空間の長さ(径間:clear span)を指標に使います。図14.2では、アーチリブの力学的支点位置は、設計図面上には描かれているのでしょうが、外見からは分かりません。アーチ橋の形状を表す寸法にアーチライズ(拱矢:arch rise)があります。スプリンギングを結ぶ水平線から測った空間高さを指します。これも、力学計算ではリブ断面の重心線を基準にして寸法を言います。アーチ橋の長さは橋長で言います。一連のアーチ橋の場合、上で言う支間または径間よりも長くなります。アーチ橋の寸法表記では、一般向けには全橋長が書かれています。図14.3は、1913年(明治45年)に完成した名古屋市の納屋橋の設計一般図です。典型的な鋼の二ヒンジアーチです。1981年(昭和56年)、旧構造を生かして、市電軌道の撤去と幅員の拡幅工事が行われたときに図面を再現したものです。橋長15間(27m)と記録されていますが、図面で見るように、二ヒンジアーチリブの力学的な支間は約25.3mです。支間・アーチライズの比は8:1であって、図14.2に見るような半円形アーチの比2:1の外観と比べてみれば、当時の最先端の設計であることが分かります。